Ekosistem mangrove mungkin salah satu ekosistem pesisir yang dianggap sangat penting keberadaannya terutama menyangkut fungsi-fungsinya baik secara fisik, ekologis maupun sebagai sumberdaya ekonomi; namun demikian apakah tindakan yang kita lakukan saat ini sudah mencerminkan upaya-upaya kita untuk melindungi ekosistem yang kita anggap penting tersebut? Dari aspek kajian spasial yang pernah kita lakukan sampai munculnya Peta Mangrove Nasional (PMN) tentu sudah menjadi catatan penting, setidaknya kita sudah mampu mencapai kesepakatan untuk memunculkan satu angka yang seragam secara nasional dan berkata lantang bahwa kita merupakan negara dengan area mangrove yang terluas di dunia. Tentu saja angka ini menjadi penting karena kemudian menjadi acuan untuk pergerakan selanjutnya. Pertanyaannya, sudah tepatkah kita dalam menerjemahkan data-data yang muncul tersebut? Kemunculan angka 600.000 ha mangrove yang harus direhabilitasi, misalnya, merupakan angka “sakti” yang sangat sulit untuk diterjemahkan di lapangan. Banyak area-area yang dalam peta dikategorikan sebagai mangrove yang terdegradasi dengan tutupan kanopi kategori jarang kenyataan di lapangan menunjukkan area tersebut berupa area budidaya, khususnya pertambakan, dengan status lahan milik perseorangan atau perusahaan dimana secara praktis tidak memungkinkan untuk dilakukan program rehabilitasi atau restorasi. Alih-alih mengurangi target akhirnya program dipaksakan dilakukan dikawasan yang dianggap “aman” misalnya di sekeliling area pertambakan, bantaran sungai, tanah timbul atau bahkan ada yg menumpang di ekosistem pesisir lainnya seperti padang lamun dan hutan pantai, semata-mata agar angka terget rehabilitasi tersebut terpenuhi.

Kegiatan rehabilitasi yang kita lakukan pun, karena satu dan lain hal, tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang berulang kali kita lakukan seperti misalnya waktu kegiatan yang lebih mementingkan durasi proyek daripada kondisi di lapangan dan, sifatnya hanya seremonial saja dan tanpa dilakukan kajian yang mendalam terkait lokasi tanam, jenis yang ditanam, hama dan penyakit, teknik budidaya tanaman sampai ke perawatannya paska penanaman. Dari aspek sosial ekonomi kadang juga terlupa bahwa pelibatan masyarakat/kelompok masyarakat pemerhati mangrove sangatlah penting demi terlaksananya program-program rehabilitasi tersebut. Banyak area-area yang sudah cukup berhasil direhabilitasi akhirnya dibabat lagi semata-mata karena masyarakat atau pemilik lahan tidak dapat memanfaatkannya terutama secara ekonomis.

Fenomena global dengan dampak yang cukup luas, laten dan cenderung membutuhkan upaya yang lebih besar seperti abrasi karena perubahan pola arus akibat reklamasi atau pembuatan bangunan di area pantai, penurunan muka tanah (land subsidence) sampai program-program pembangunan yang mengatasnamakan Program Strategi Nasional (PSN) mestinya juga bisa menjadi catatan tersendiri atas kegagalan-kegagalan program rehabilitasi yang selama ini kita lakukan.

Satu hal yang cukup menarik terkait upaya kita dalam menjaga dan melindungi ekosistem mangrove adalah bahwa kita seringkali mengidentikan rehabilitasi mangrove dengan penanaman saja, sementara bisa jadi kegiatan penanaman itu bisa menjadi permasalahan tersendiri seperti misalnya penanaman yang menggunakan jenis mangrove tertentu saja yang bisa mengarah ke terbentuknya vegetasi jenis tunggal (monokultur) yang bisa berdampak pada penurunan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan ekosistem mangrove, kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit sampai pada hilangnya pengetahuan (knowledge) tentang fungsi dan manfaat masing-masing jenis mangrove.

Banyak hal yang mestinya bisa kita lakukan misalnya dengan lebih memastikan perlindungan terhadap ekosistem mangrove yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan memberikan proteksi berupa struktur sipil teknis terhadap ekosistem mangrove yang rawan terdegradasi akibat kuatnya terjangan gelombang atau abrasi akibat turunnya muka tanah yang melebihi kecepatan adaptasi vegetasi mangrovenya. Sementara upaya secara tidak langsung bisa dilakukan dengan penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan mangrove termasuk diantaranya capacity building kelompok-kelompok di tingkat tapak, pembuatan dan penetapan peraturan-peraturan yang menguatkan pengelolaan mangrove dari tingkat tapak sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dan mengaktifkan kembali jejaring pengelolaan mangrove. Di sisi yang lain, dari sisi hukum misalnya, kejelasan dan integrasi yang baik antara peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan ekosistem mangrove dan peraturan perundangan lainnya yang terkait tentu sangat diharapkan bisa menjadi modal kuat dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik.

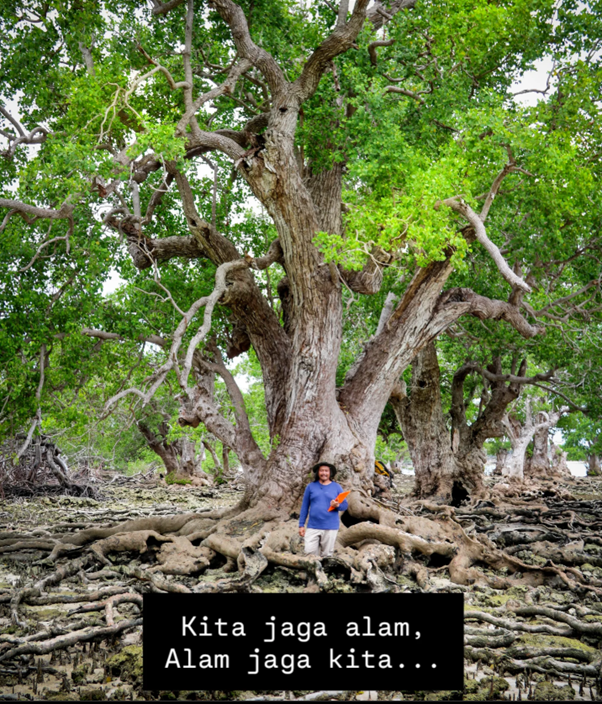

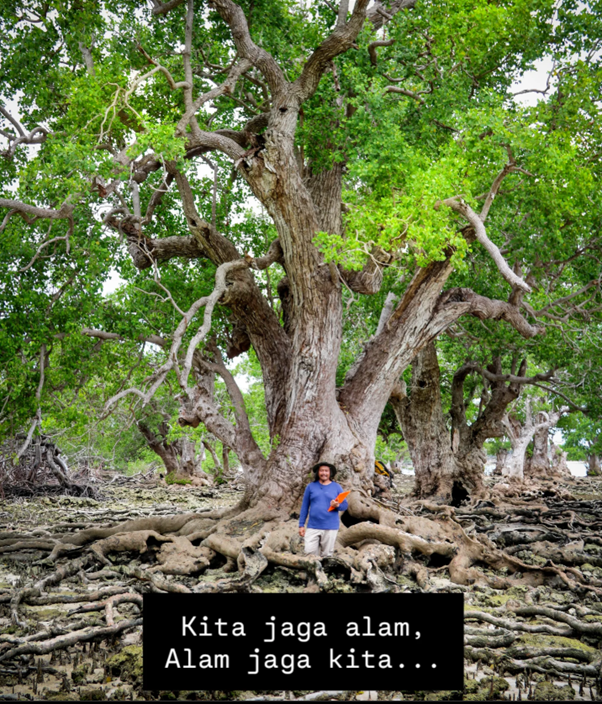

Secara alami ekosistem mangrove sebetulnya sudah cukup bijak, ditunjukkan bagaimana mereka bisa mempersiapkan proses reproduksinya dengan sangat cerdas melalui proses vivipary (biji berkecambah sebelum lepas dari pohon induknya), pengelolaan landsekap yang tertata rapi melalui proses zonasi, dan kemampuan daya pulihnya sangat baik dan cepat setelah terdegradasi. Bahkan semua proses-proses hidupnyapun merupakan jasa lingkungan yang luar biasa. Jadi sudah semestinya kita bisa lebih menyayangi ekosistem mangrove kita dengan lebih baik....

Terkait